一心にひたすら

稱名寺の本堂には、山門から見た自然の美しさとは違ったきらびやかな美しさがあります。

「浄土宗のお寺では阿弥陀如来をご本尊としているため、本堂の空間は極楽の世界を表現しています」

キラキラ光る天蓋がまぶしく見えて、一息つくとホッと気持ちを落ち着かせてくれる雰囲気があります。

浄土宗には下記のような教えがあります。

『一心専念 弥陀名号 行住坐臥

不問時節久近 念念不捨者 是名正定之業

順彼仏願故』

/浄土宗立教開宗の一文

善善大師『観無量寿経硫』より

『一心にひたすら、阿弥陀仏の名前を称え、いつでもどこでも時間の長いや短いは関係なく、怠らずに継続することが正しい行いというである。なぜなら阿弥陀仏がすべての生きとし生けるものを救おうと誓われた行いだからである。』

これは、一心に念仏を唱えることで、極楽へいくことができる(往生できる)という教えです。そのため浄土宗は学問を要しない仏教として浸透したと言われています。

「これはものすごく画期的なことで、どんな身分の人でも信仰できるということです。ただ拝むという簡単なことで、普段の不安を軽減させることができたそうです。この浄土宗信仰をきっかけに人々が集い、一致団結するきっかけにもなったんですよ」

僧侶としての葛藤

そんな浄土宗のお寺に生まれた待望のお子さんだった和田さん。ご兄弟はおらず、一人っ子であったため昔からお寺の跡継ぎとしての期待が大きかったのだとか。

「昔は家がお寺だとか、将来はお坊さんにならなきゃいけないだとかが嫌やなって思って、あんまり家の手伝いをしませんでしたね。家がお寺であることは同級生には隠したいなとか、言いたくないなみたなのもありました」

中学校を卒業後、高校、大学に進むにつれてお寺の家庭の子や、僧侶を目指す同級生が増え、少しずつ僧侶になる未来を見据えられるようになったのだとか。

「昔は単純に人と違うってことが嫌だったんですけど、逆に今となっては人がしないことをするのが好きですね。人と同じことするのが嫌で、新しいことにどんどん挑戦できたらなと思います」

和泉式部の墓

稱名寺には、平安時代の女流歌人である和泉式部(いずみしきぶ)の墓と伝わる石塔(宝篋印塔)があります。なぜここに誰もが歴史の教科書で習う有名な和泉式部の墓があるのでしょうか。

「このお墓は、元々亀岡市東別院町の清泉寺というところに、和泉式部の娘である小式部内侍(こしきぶのないじ)のお墓と並んであったとされています。しかし和泉式部の墓だけ、稱名寺のある城下町周辺の『火事』よけのために移動してきたそうです」

和泉式部の墓が移ってきたとされる1680年ごろ、当時から稱名寺周辺は城下町として栄えていく一方で何度も火事にみまわれていたのだとか。そのため保存されていた書物は火事で焼けて残されていませせんが、言い伝えとして和泉式部の「泉」の文字に火から守ってもらえるよう願いを込めたのではないかと言われています。

このお墓は5つの傘が重なっているとても珍しい形をしています。台座の四方には金剛界四仏が刻まれており、五つの層になった笠部分が大日如来をあらわしています。これは智慧の世界をあらわした金剛界曼荼羅を表現しているそうです。

「金剛界の金剛というのは『ダイヤモンド』を意味しています。ダイヤモンドのように固く、何にも揺るがない堅固な教えになるようにという願いであったことがこれを見てわかるんです」

第2次世界大戦と釣り鐘

第2次世界大戦中は、武器や弾丸の原料にするため金属類回収(供出)が行われました。稱名寺の釣り鐘も例外ではなく、亀岡市内のほとんどのお寺の釣り鐘が外され戦争の道具にするべく各地の工場へ運ばれていきました。

しかし、戦後まもなくして稱名寺の釣り鐘は無事お寺に帰ってきたそうです。

「釣り鐘の中を見るとかすかに『京都府亀岡町 稱名寺 ((電車の沿線を指す))山陰線 供出』って書いてある文字が見えます。この文字を頼りに寺に戻ってきたんだと思うんです」

釣り鐘が帰ってきた要因は諸説ありますが、終戦が近かった、もしくは金属が適合しなかったため使われなかったのではないかとされています。

「当時のことをご存じの方はほとんどいないんですが、釣り鐘が戻ってきた時はみんなで万歳して迎えたと聞いています」

釣り鐘をよく見ると戦争で供出された跡が残されています。

「一般的な釣り鐘にはない不自然な穴が5つ空いています。これは材質を調べる際に開けられた穴だとされています。5つのうち1つは元に戻そうとしたのか埋められたような跡があります。」

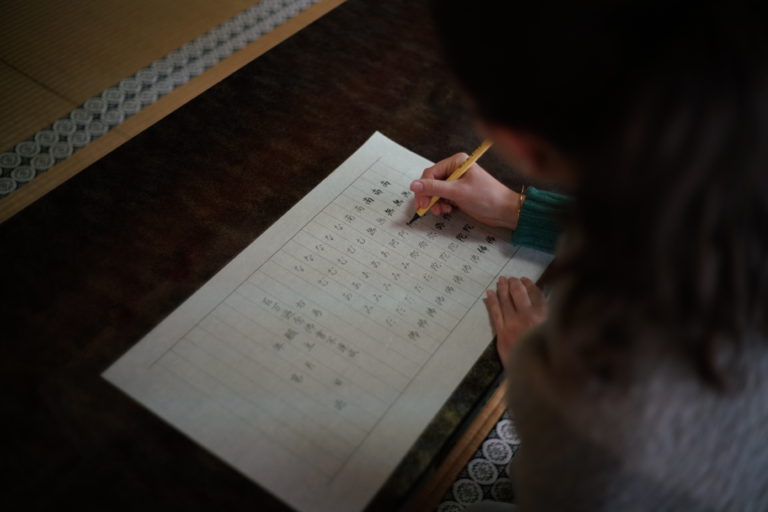

お寺でゆっくり写経体験

稱名寺では、毎月決まった曜日に檀家さんに定期的に足を運んでもらえるよう、写経会を行っています。月に数時間だけお寺に立ち寄り、写経に取り組み、拝まれるという時間を持つことで檀家さんにとっても、心落ち着かせる時間になっているのではないでしょうか。

「お檀家さんにかぎらず、これからは一般の人も気軽に来られるように間口を広げられたらと思っています。写経はその一つの入り口になるのではないかと思っています。」

外国人観光客にも写経に触れてもらえるよう、ひらがなを交えたシンプルな写経体験も可能となっています。

亀岡のまち歩きの途中に、お寺でゆっくり一息ついて、写経体験。とても特別な体験となること間違いなしです。

和田さんは、その他にもお寺を知ってもらい、過ごしてもらえる体験をできないか模索しているのだとか。

皆さまぜひ亀岡にお越しの際は、街中でほっと落ち着く稱名寺に訪れてみてはいかがでしょうか。